让渭河文化旅游带“活起来”“火起来”

七月的渭河源头,鸟鼠山云雾缭绕,渭水潺潺流淌,微风轻拂,送来丝丝凉意。正值盛夏时节,渭源县气候宜人,平均气温20℃左右,是避暑纳凉的绝佳之地。

7月24日,渭河流域文化旅游产业带发展大会在渭河源头甘肃省定西市渭源县举行,“贯通渭水文脉・共建旅游强国”的主题,恰是对这条千年大河当代价值的重新发现。

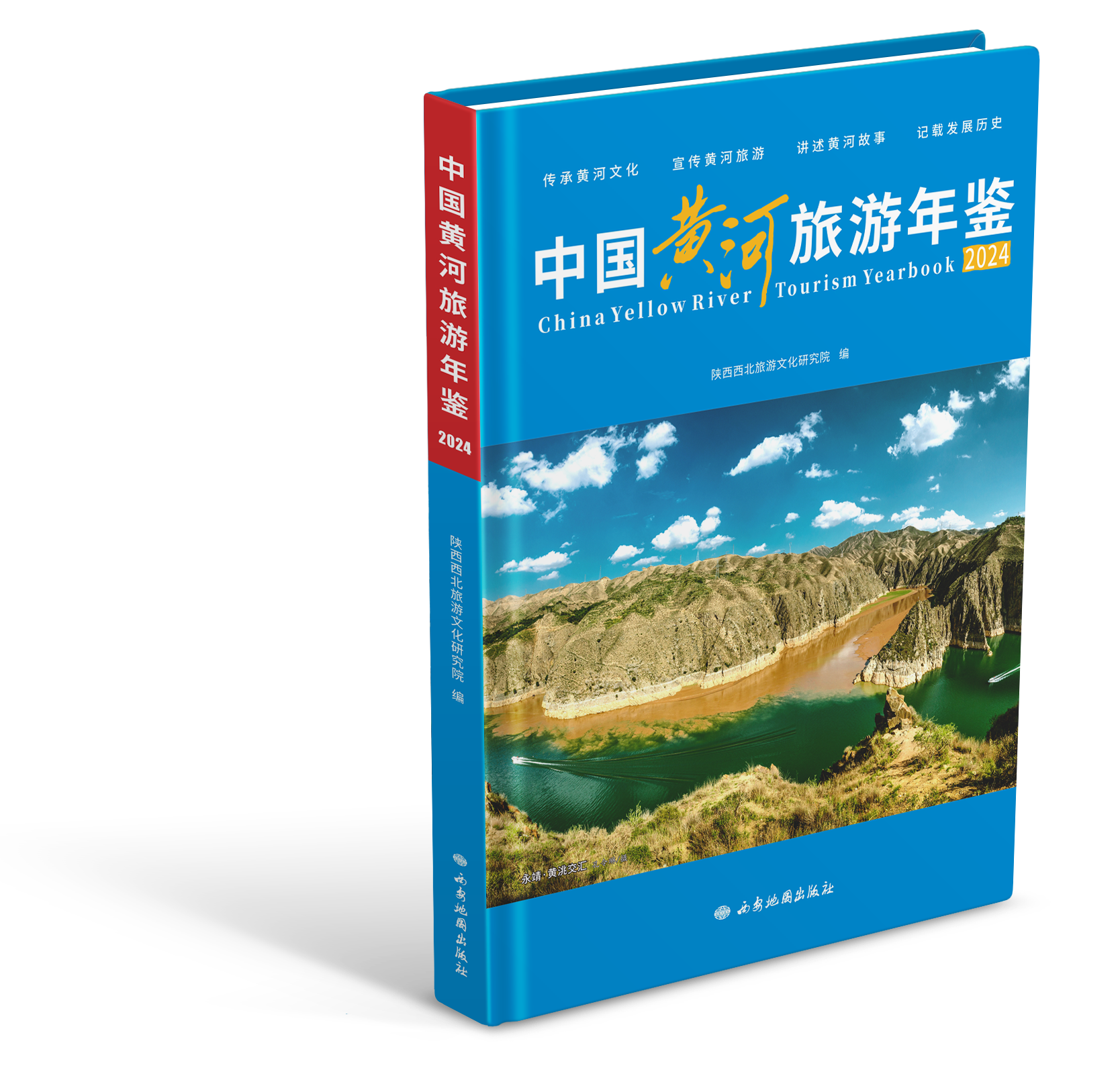

西北旅游文化研究院副院长、《中国黄河旅游年鉴》执行主编占方发言

“作为黄河最大支流,渭河孕育了周秦汉唐的盛世华章,奠定了华夏文明的根基。”西北旅游文化研究院副院长、《中国黄河旅游年鉴》执行主编占方在大会上做了题为《解读渭河文脉,传播多彩魅力》主旨发言,她从“《年鉴》视角下的渭河文脉挖掘与梳理”“多彩渭河的传播实践与探索”“推动渭河流域文旅发展建议”等方面,系统梳理了渭河文脉的精神内核,勾勒出让渭河文旅“出圈”以“活起来”“火起来”的探索路径。

一河润千年:渭河文脉的“精神密码”

在渭源县鸟鼠山下的“禹王殿”旁,一处刻有“渭河源”的石碑静静矗立,不远处山脚下的清泉汇集成溪,最终奔涌出全长818公里的渭河。这条发源于陇中高原、横贯甘陕两省的大河,不仅是自然水系,也是文明脉络,更是民族精神的“塑造者”。

占方分享说,从历史维度看,渭河流域堪称华夏文明的“基因库”,孕育了周秦汉唐等王朝文明,关中平原的农耕文明亦在此奠基,共同构成了“从部落到帝国”的文明演进链条。周人在渭水之滨奠定礼乐文明,秦人沿渭水东进开创大一统格局,汉唐以渭河流域为核心构建起东方文明的巅峰。如今散落在渭河两岸的周原遗址、秦咸阳宫遗址、汉长安城遗址、唐大明宫遗址,串联起华夏文明从萌芽到成熟的完整链条,这正是渭河区别于其他河流的核心价值所在,使其成为解读华夏文明的关键密码。

从自然维度看,渭河是“生态与人文共生”的典范。渭河与沿岸人类活动形成了深刻的互动:战国时期的郑国渠、汉代的白渠,通过渭河支流构建起庞大的灌溉网络,使关中平原成为“天府之国”。如今,从渭源林草湿地到宝鸡渭河公园,河流两岸的生态治理成果,延续着“因水而兴、与水共生”的智慧。这种“自然滋养人文,人文反哺自然”的关系,为当代生态旅游提供了天然范本。

从精神维度看,渭河是民族品格的“塑造者”。这种精神与黄河“奔流不息、百折不挠”的品格一脉相承,“成为中华民族精神的重要源头”。这种品格不仅塑造了渭河沿岸人民的精神气质,更成为今天文旅发展中“精神共鸣”的情感纽带。“游客来到渭河,不仅是看风景,更是触摸一种文明的精神底色。”

年鉴为钥:解码渭河文脉的“系统化表达”

如何让渭河文明密码“浮出水面”?怎样让散落两岸的文旅资源形成合力?占方介绍,围绕黄河文化保护传承与弘扬,助力具有国际影响力的黄河文化旅游带建设,自2003年起,依托西北地区青海、甘肃、宁夏、陕西黄河流经省区,向全国推荐黄河旅游风情线。2016年,联动流域旅游业树立“同饮黄河水、共铸黄河游”意识,开启了推进黄河文化旅游“一张图(中国黄河旅游手绘地图)、一本年鉴(《中国黄河旅游年鉴》)、一个报告(中国黄河旅游发展指数报告)”系列工程。

2020年启动的黄河文化旅游百科全书《中国黄河旅游年鉴》已连续出版2023、2024卷,系统介绍了黄河干流、流域、文化、旅游、景观、民俗、非遗等,被自然资源部评为“资源中国荐读好书”,走进了国家图书馆等100家全国一级图书馆,清华、北大、复旦等100多所大学图书馆,受到文旅部门、相关机构和广大读者好评,成为传播黄河文化的重要载体。

占方透露,正在编纂2025年卷《中国黄河旅游年鉴》,将聚焦黄河地名、古镇名村、筑桥历史和渭河文化旅游整体解读。其中,“渭河文化旅游”专题将重点介绍渭河干流及流经城市、渭河支流、历史文化、民俗风情、非物质文化遗产、世界遗产、文学艺术、传说故事等等众多内容。

“我们不想做一本‘束之高阁的工具书’,而是要成为‘带游客走进渭河的向导’。”占方表示,首次绘制的《渭河旅游图》,将掀起对渭河干流与支流旅游全面推广的高潮,也将成为2025年卷《中国黄河旅游年鉴》推广黄河最大支流的突出亮点。

破圈传播:让千年文脉“活起来”

如何让沉睡的历史文脉焕发现代活力?占方分享了创新性的传播实践。2025卷《中国黄河旅游年鉴》打造权威内容IP,不仅通过文字、图片记录渭河,更创新引入手绘旅游图、绘画渭河文旅故事等形式,增强其“可读性”与“故事性”。

“知道黄河的人很多,但能说清渭河故事的人很少。”这是渭河文旅推广曾面临的现实困境。破解“认知度低、传播分散”的难题,需要从“被动等待”转向“主动出击”,建议建立“多元传播矩阵”。

“联动新媒体,让渭河文化“破圈传播”。”占方表示,配合《中国黄河旅游年鉴》编纂工作,西北旅游文化研究院下步将联动媒体、文旅机构推出“渭河百景”系列宣传;通过微博、抖音、小红书等发起“#跟着年鉴游渭河、渭河记忆”等话题;举办“渭河文化之旅”线下体验活动等。

从鸟鼠山的清泉到潼关的入黄口,从周人的“悠悠渭水”到今天的“文旅新篇”,占方认为,《中国黄河旅游年鉴》对渭河文脉的挖掘与传播,本质上是一场“古今对话”。“让千年前的治水智慧、礼乐文明,在当代旅游中找到活的载体,让今天的生态保护、文化创新,成为留给未来的新文脉。”

《中国黄河旅游年鉴》作为全面解读黄河文化旅游带多彩魅力、中国黄河知识百科全书,将持续以专业视角深挖渭河文脉,助力渭河文化传播与旅游宣传。“让渭河文脉在旅游中活起来、火起来,不仅是为了发展经济,更是为了找回文明的记忆。”

协同共生:构建渭河文旅的“命运共同体”

一条渭河连接甘陕,两岸的文旅发展曾经面临着“各自为战”的局限:甘肃段侧重“源头生态”,陕西段侧重“历史遗迹”,资源未能形成合力。

基于《中国黄河旅游年鉴》梳理的“文化轴线”为骨架,占方提出构建“渭河文脉旅游走廊”的设想。这一走廊包含三条主题线路:“周秦汉唐溯源线”、“渭河生态风情线”、“甘陕民俗体验线”三条主题线路,让游客“一次出行,体验多元渭河”。另外,也可联动非遗传承人推出“跟着非遗游渭河”项目,联动甘肃的“洮砚制作”、陕西的“皮影戏”等非遗项目,打造“非遗+旅游”的特色产品。

渭河源·如驿部落营地

为实现渭河文化旅游带协同发展,占方建议建立流域内各地文旅部门、研究机构、媒体的新媒体传播矩阵,共享信息,互相宣传,扩大传播声量;借助《中国黄河旅游年鉴》权威背书,联合发布年度渭河文旅发展报告;开展“渭河文化传播者”培养计划,培训导游、讲解员掌握年鉴中的文脉知识,让每一次讲解都成为文化传播;建立“渭河两岸互助游”推广机制,让渭河导游图进入沿岸各地酒店与景区,引导相互推广,互助旅游。

“协同不是‘谁依附谁’,而是‘1+1>2’。”占方表示,渭河文旅的魅力,既在于甘肃段“源头活水”的生态之美,也在于陕西段“周秦汉唐”的历史之厚重,唯有协同联动,才能让那些“碎片之美”汇聚成“整体之盛”,破解当前区域文旅发展的“碎片化、同质化、低效化”痛点。

上一篇:王晓民一行考察陕西地矿汉源玉业

下一篇:《创新的力量——陕西旅游发展实践》正式出版